如何面對國家的傷痕記憶?荷蘭奴隸展&第三帝國設計展之啟示(來源:左圖Rijksmuseum、右圖Münchner Stadtmuseum, Sammlung Reklamekunst)

作者:王幸慈(荷蘭萊登大學藝術史碩士/藝文工作者)

如果博物館想談論一段帶有傷痕的故事,特別是沉重且難以面對的黑暗歷史,該用什麼樣的敘事角度,邀請對展覽主題抱持質疑或排斥的觀眾,進入博物館參觀?

過去,未曾遠離

近幾年,荷蘭社會再度反思種族歧視和殖民歷史等議題〔註〕,而背負著荷蘭文化及價值展現的博物館,其公開發言和展覽,即是對當代荷蘭省思和重新定義歷史最好的觀察。自2019年開始,陸續有博物館對於是否該繼續使用「黃金年代(Golden Age)」一詞莫衷一是,其中參與討論的包含阿姆斯特丹博物館(Amsterdam Museum)、荷蘭國立博物館(Rijksmuseum)、海牙皇家美術館(Mauritshuis)等。起因為荷蘭在十七至十八世紀遠洋貿易時,將大量非洲人口販賣到美洲和歐洲。若正視荷蘭殖民地與奴隸後代之處境,沿用此詞是否妥當?然而,若博物館決定不再使用此詞,是否需要更多的學術論證說服大眾?過去荷蘭人對於此段歷史多避而不談,甚或以時空背景迥異,不應用當代思潮檢討四百年前的歷史作為結論。而當荷蘭國立博物館在2021年以「奴隸(Slavernij)」為年度特展名稱,又再度喚起大眾對此議題的回應及討論。

這樣勇於面對歷史的展覽並非獨見,在2019年底,荷蘭丹博斯設計博物館(Design Museum Den Bosch)推出一檔話題性極高的展覽「第三帝國的設計(Design van het Derde Rijk)」。一般而言,談到展覽如何呈現二戰時期納粹生成的起因、法西斯主義迫害猶太人的殘暴史實,光是展示集中營的相關物件或檔案,其沉重感就足以讓觀眾不忍卒睹。但在納粹佔領荷蘭期間,卻也有支持納粹思想的荷蘭族群存在,甚至荷蘭國鐵亦曾運送荷蘭猶太人至波蘭集中營。為何荷蘭國家社會主義運動原為法西斯主義的政黨,在二戰時期卻發展成支持納粹主義的黨派?納粹如何透過思想改造控制大眾?這檔展覽可說是揭露荷蘭人不光彩的過往,同時更挑戰荷蘭人是否願意以理性分析的角度,重新省視納粹在產品及視覺設計上的發展,對當時社會造成何種影響?

本文欲以這兩檔展覽的策展敘事作為對照,討論在面對歷史難題時,展覽可以如何呈現並達到教育推廣和與觀眾對話的目的。

他們是人,有名有姓

「奴隸」展的形成,揭示了荷蘭十七至十九世紀的殖民與販奴歷史。荷蘭在亞洲最廣為人知的殖民地為印尼,但事實上,荷蘭透過西印度公司擴張的殖民版圖更廣,除了南非、巴西之外,尚有位於加勒比海的島嶼。而奴隸販賣及運送,一部分是綁架非洲居民賣至歐洲、美洲大陸及島嶼;另一部分則是將加勒比海殖民地的居民,就地變為荷蘭富商的奴隸,日夜為主人製糖。在展覽入口懸掛了五口鐘,其功能為提醒奴隸每日的作息,分別來自十八世紀囊括在荷蘭殖民版圖的巴達維亞、開普敦、蘇利南、庫拉索與圭亞那。當觀眾經過鐘的下方,暗示著人們將透過文物進入奴隸的真實處境。

進入展間,可見展牆上使用大量的鏡子,其用途不在於擴大空間的視覺效果,而是意圖讓觀眾在觀看展品時,不斷看到自己的身影。展覽子題以十個曾經真實存在的人物或族群命名,分別為João(西非人,最後被運至巴西)、Wally(蘇利南奴隸,終生在甘蔗園製糖)、Oopjen(荷蘭人,奴隸主之妻)、Paulus(非洲童奴,最後定居荷蘭)、Van Bengalen(來自孟加拉灣,散居於巴達維亞、荷蘭、南非)、Surapati(印尼人,印尼當代社會視之為反荷屬東印度的民族英雄)、Sapali(來自非洲的女性族群,後至蘇利南)、Tula(荷屬庫拉索人,受法國大革命思潮影響,向荷蘭請求自由人權)、Dirk(原為反對奴隸制的荷蘭人,晚年卻在巴西購買奴隸照顧其生活起居)、Lohkay(荷屬聖馬丁的女性,為反抗殖民母國的象徵)。他們各自的經歷與掙扎,則是透過博物館的典藏及檔案,輔以相關後代所錄製的語音導覽,拼湊出他們的生命故事。

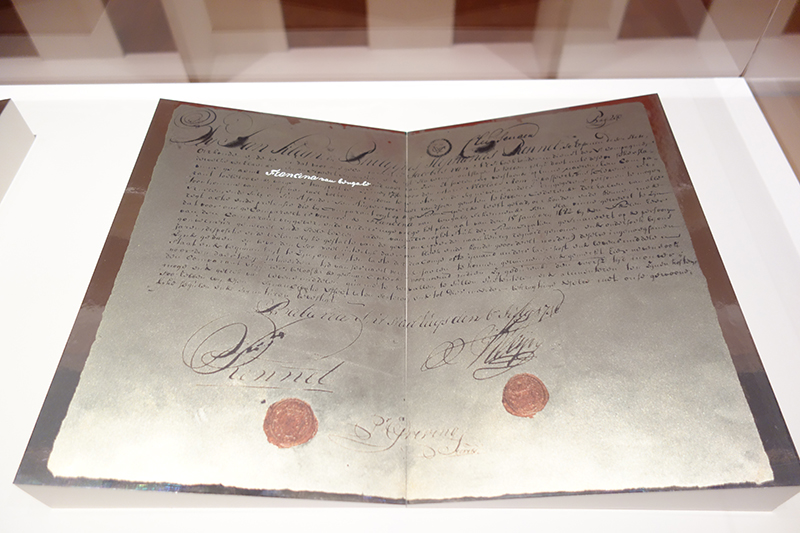

這十段故事大致上呈現了三種視角:一是奴隸、二是荷蘭奴隸主、三是爭取自由的人物與族群。他們的名字出現在展出的荷蘭文獻資料中,例如被迫改成歐洲名字的João和Paulus、Wally不堪蘇利南糖廠繁重的工作,起身反抗後遭判死刑的審判紀錄;被冠上Van Bengalen姓氏的Francina,在南非獲得自由身的正式文件等。有的則是以黝黑膚色、戴著象徵奴隸的金項圈,成為荷蘭繪畫和雕塑中展示主人財富的物件。同樣的,荷蘭商人仰賴奴隸的生活剪影及對奴隸的看法,亦是透過當時的畫作、出版品等文件,攤開在觀眾眼前。例如出自林布蘭之手的Oopjen肖像畫,以往與〈夜巡〉同在典藏常設展的榮耀廳裡展示,如今在此呈現的意義截然不同。而在展覽的末了,觀眾來到一間沒有展示文物的房間,牆上只有左右相反的文字與大片鏡子。觀眾得透過鏡子,方能閱讀牆上的文字:自由。

從設計角度看帝國神話的塑成

「第三帝國的設計」展與荷蘭丹博斯猶太紀念館合作,展覽首先播放關於納粹的數位檔案及影片,同時在年表上羅列納粹分別在政治及設計領域的發展,讓觀眾有概括性的認識。納粹主義始於1930年代,由希特勒與其黨羽推崇帶有高度理想與宗教色彩的意識形態:雅利安人種至上、重視德國民間文化、重建因一戰備受打擊的德國。當觀眾進入納粹建構出的歷史、思想與社會制度,搭配當時先進的工業設計、視覺設計、音樂與建築,便可逐步體會納粹如何擅用這些工具,灌輸政治理念給大眾。

展場為開放式空間,無特定的參觀動線,觀眾可自由在各區域之間穿梭對照不同展品。第一主題「以納粹文化為設計(Design as Nazi Culture)」展示當時如何使用瞳色表及髮色卡分辨是否具有雅利安血統,以及普羅大眾使用的家具與電器,在設計上如何具備「勞工之美」。從展覽中大量1930年代的檔案與影像紀錄,可見大批民眾響應希特勒重建德國的願景。

第二主題為希特勒為了形塑帝國所做的「第三帝國的設計」,揭示納粹如何鞏固在德國崇高且不可質疑的地位。要建立一個封閉的集體意識系統,首先必須有位全知全能的領導,故希特勒化身為「元首(Führer)」,融合既有的共產與天主教元素,挪用古典(如哥德體字型)和現代主義作為視覺呈現,邀請攝影師及電影導演參與政治宣傳拍攝,描繪納粹引導大眾走向美好的藍圖。在納粹發行的宣傳冊中,大至集會儀式、小至穿著用色,每個人的種族、角色、身分都得遵守其腳本和規矩。此外,納粹也建構利於自己的歷史,更發展出專屬菁英階級(如黨衛軍)的圖像和崇拜儀式。值得一提的是,若就分析的角度觀看當時的收音機、汽車造型、軍隊服飾,不僅實用且堪稱美觀,而建築草圖和對科技的想像,更與現今科幻電影裡的場景相去不遠。

最後的主題「以破壞為設計(Design through Destruction)」,則談論納粹的破壞策略,是透過發動戰爭和種族滅絕來創造「更好的德國」。納粹以德國為中心,軍事侵略並摧毀他國建設後,就地建立了德國化的地景,包含用德語重新命名城市等。而集中營、閃電戰、高速公路、德國油桶的出現,也都是為了將歐洲各國「德國化」而生的產物。

正視傷口才能癒合

荷蘭作為一個在中美洲仍有領土的王國,前有「黃金年代」的議題,後有「奴隸」的討論,促使大眾為祖先曾為奴隸、現已在荷蘭落地生根的有色族群發聲。荷蘭國立博物館更首次於常設展中挑選70件典藏品,掛上「包含奴隸內容」的說明牌,並持續進行此議題的研究。

在「第三帝國的設計」中,博物館避免讓展覽流於戲劇化,特別舉辦工作坊引導學生討論設計的功能性。策展團隊表示,展示設計刻意選擇冷色調性與平視的陳設方式,即使對於納粹的成因和機制進行細緻的介紹,觀眾似乎仍有空間反思納粹的治理意圖和衍生效應,進而產生警世的意涵,並不會因此成為「新納粹」。

如何觀看這兩檔展覽?在荷蘭已引起廣泛的討論,雖尚未有定論,但可以確定的是,歷史難題不會止於展覽,而是帶出更深刻長遠的反思。

註釋:

當今荷蘭社會由多種族組成,對於種族相關的移民、教育與補助等政策無不謹慎以對,以下列舉近十年間熱門的種族與殖民相關議題:

- 聖尼可拉斯節「黑彼得」:形象為黑人助手的角色,有影涉黑奴之嫌,現改由臉上塗黑炭的白人飾演。

- 是否沿用「黃金年代」一詞,詳如內文。

- 阿姆斯特丹市長Femke Halsema於2021年7月1日的演講中,首度為該市在十七世紀參與奴隸貿易之歷史公開道歉。

- 近兩年荷蘭社會正在討論,是否將象徵荷屬殖民地奴隸制終結的7月1日Keti Koti節(蘇利南語,意為毀壞鎖鍊)正式列為國家節日。

資訊來源:

- 荷蘭國立博物館「奴隸」特展資訊(含語音導覽與線上展覽)

- 荷蘭丹博斯設計博物館「第三帝國的設計」特展資訊

- 2019年荷蘭阿姆斯特丹博物館(Amsterdam Museum)提出停用「黃金年代」用詞與其輿論

- 荷蘭國鐵於2005年首次為二戰時期運送荷蘭猶太人至集中營公開道歉,並於2009年公佈賠償金

- 荷蘭總理Mark Rutte於2020年國際大屠殺紀念日上,為荷蘭政府在納粹佔領時期之政策,向荷蘭猶太受害者與家屬公開致歉

- 荷蘭在西非的奴隸貿易歷史研究文獻

閱讀更多:【國內外資訊】